五月病(適応障害)になりやすい時期です!

その症状、放っておかないで!

新年度のスタートから1カ月が経過して、五月の大型連休が目前に迫っていますね。

新しい環境の変化についていけず、連休明けから次のような症状に悩まされる人が増える時期でもあります。

- 気分がふさぐ

- 体がだるい、すぐに疲れる

- ネガティブな思考になる

- 集中できない、ミスが増える

- 食欲が落ちる

- よく眠れない、夜中に何度も目が覚める

- 頭痛やめまい、腹痛などの体調不良が現れる

- 不登校や出社拒否

- タバコやアルコールの量が増える

- 過食

5月の連休明けのこのような症状を訴える人が多いことから、これらの症状のことを「五月病」と呼ばれています。

慣れない環境によるストレスは心身の適応能力の限界を超え、さまざまな体調不良を引き起こしてしまいます。

自分では気がつかないことも多いので、家族や周りの人が気づいてあげることが大切です。

五月病の予防法

五月病は一過性の症状と言われていますが、悪化するとうつ病や適応障害を起こしてしまいます。

家族やまわりのサポートを受けながら、しっかり予防しましょうね!

- 悪い面ばかりをみず、ストレスを前向きにとらえる

- 完璧主義は捨てる

- できないことは「できない」と言う

- 愚痴をきいてもらう

- 旅行や趣味など、自分に合ったストレス解消法をみつける

※不安や焦燥、うつ状態などが強い場合は、我慢せず専門医(心療内科、精神科など)を早めに受診しましょう。

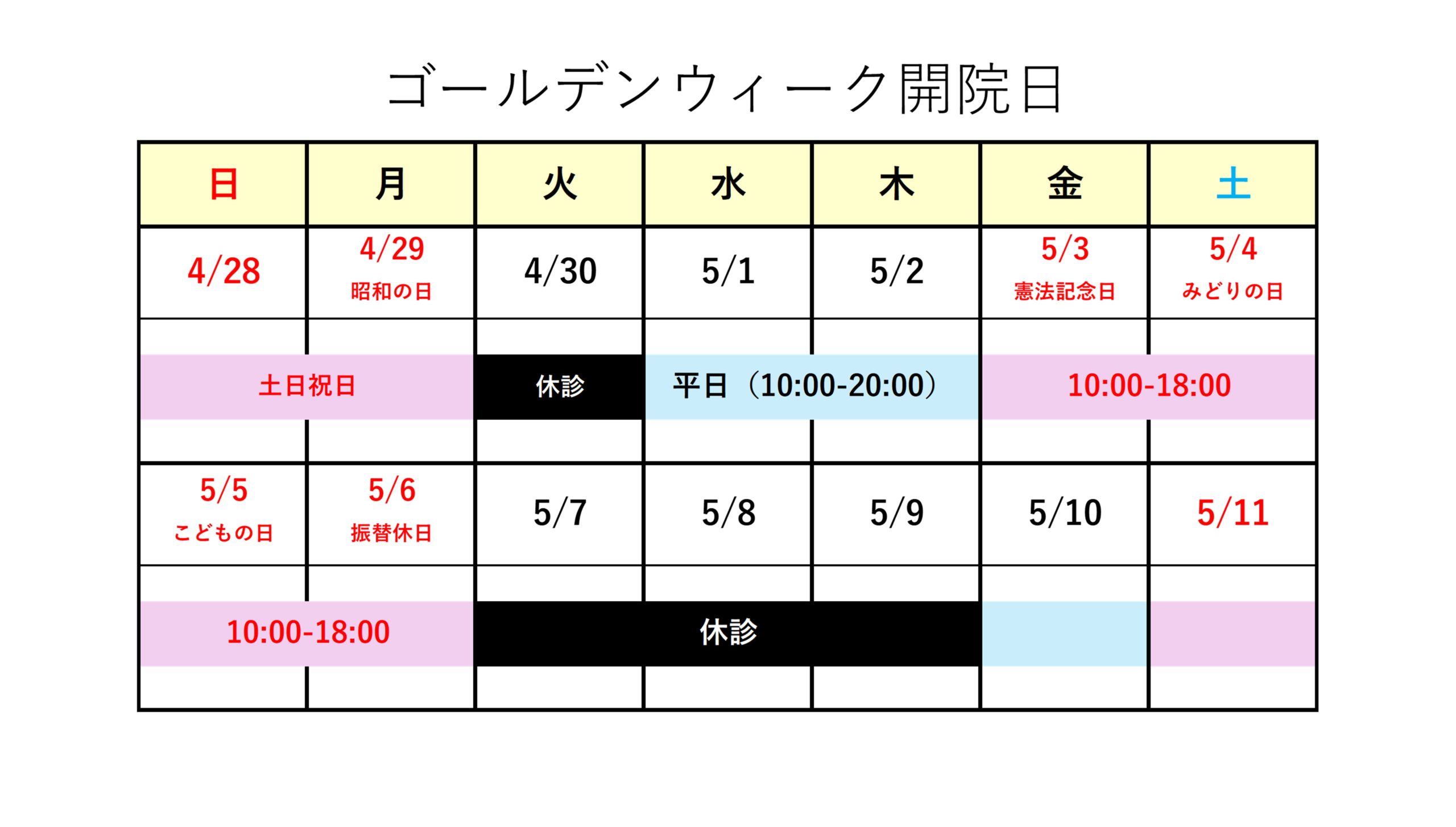

5月の休診日

- 7日(火)、8日(水)、9日(木)、16日(木)、22日(水)、28日(火)

※都合により変更される場合がございます。

5月の祝日診療

- 3日(金、憲法記念日)→ 10:00 ~ 18:00

- 4日(土、みどりの日)→ 10:00 ~ 19:00

- 5日(日、こどもの日)→ 10:00 ~ 19:00

- 6日(月、振替休日 )→ 10:00 ~ 18:00

※都合により変更される場合がございます。

凜鍼灸治療院は5月も、みなさまのご来院を心からお待ちしております!

ご予約受付〈30日前〜30分前まで〉

ご予約前にお読み下さい。→